Les Dépêches de Brazzaville : Comment est née votre collaboration avec Jacques Allaire ?

Criss Niangouna : J’avais déjà travaillé avec Jacques Allaire sur un projet en 2008. Ensemble, nous étions allés au Burkina Faso, c’était le premier contact de Jacques avec l’Afrique. Un soir, nous avons parlé de Fanon, et il s’est complètement plongé dans son œuvre au retour. Quand le projet s’est concrétisé, il m’a proposé tout naturellement d’en faire partie. Et j’en suis très content, car la parole de Fanon n’avait à ma connaissance jamais été mise en spectacle. Pour moi, sa pensée, c’est « la vérité vraie ». C’est une parole importante à donner, je me sens chanceux et heureux de dire ces mots forts, qui heurtent. Sa pensée, d’une grande modernité, est peu étudiée en France et souvent réduite à son aspect violent. On peut malheureusement voir qu’elle reste d’actualité entre le drame de Lampedusa ou les insultes proférées à l’encontre de Christiane Taubira…

LDB : Comment s’est passée la conception du spectacle ? Jacques Allaire travaille d’une manière particulière, pouvez-vous nous la décrire ?

CN : En effet, il ne travaille que rarement sur un texte déjà écrit. Il commence par une lecture intensive, en l’occurrence ici celle de l’œuvre de Fanon, et une fois traversés tous ces textes, il voit ce qu’il lui en reste. Il se met alors à dessiner et il compose le spectacle à partir de ces croquis : sept dessins issus de ses lectures correspondent aux sept tableaux de la pièce. Ensuite, le travail avec les comédiens commence, avec comme seul souci le texte. On procède par découpage, collage, juxtaposition. J’ai été séduit par la méthode de Jacques, et en voyant ses dessins j’ai vraiment senti qu’il maîtrisait son sujet, qu’il savait où il voulait l’amener. Nous avons pu choisir des textes qui nous touchaient particulièrement. Jacques est habité et il laisse une grande liberté aux comédiens, celle de plonger dans son univers.

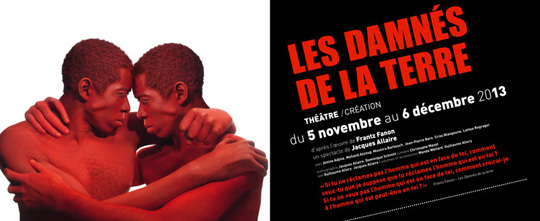

LDB : Pourquoi appeler ce spectacle Les Damnés de la Terre ?

CN : C’est vrai que les textes de ce spectacle ne sont pas uniquement issus de l’essai Les Damnés de la Terre, il y a également des extraits de L’An V de la révolution algérienne, de Peau noire, Masques blancs ou de Pour une révolution africaine. Mais ce titre est beau ! Et c’est le livre le plus emblématique de la pensée de Fanon, celui qui a servi de référence à des générations de militants et de manifeste pour la lutte anticolonialiste. Sa postérité tient aussi au fait que la préface est signée par Sartre. Ce spectacle est une fable dans laquelle le petit peuple des damnés de la Terre se lève pour dire tout haut ce qu’il pense. Nous, les comédiens, avions besoin de cette base dramaturgique pour faire de ce texte du théâtre. Car il n’y a pas une écriture théâtrale classique dans ce spectacle, il n’y a pas de personnages, c’est un jeu de rôle, chaque comédien prend aussi bien la place du colon que celle du colonisé.

LDB : Fanon a des mots durs envers la négritude. Quelles étaient ses relations avec ce mouvement et ses représentants ?

CN : Il vouait en fait une véritable admiration aux pères de la négritude ! Césaire était même son professeur au lycée Victor-Schœlcher de Fort-de-France. Cela peut paraitre brutal, mais il prend leur héritage et le dépasse. Pour lui, la négritude était une étape nécessaire dans le processus de désaliénation : affirmer son identité noire était la première étape avant la révolution et l’accession à l’humanité illimitée. D’ailleurs, il cite Césaire sans guillemets, il se dit « je me sers, j’ai le droit ». J’ai hâte que le spectacle soit joué en Martinique et en Guadeloupe, donner la parole de Fanon y sera forcément exceptionnel. C’est prévu dans la tournée, ainsi que des dates à Montpellier, Castelnaudary, Beauvais…

LDB : 2013 fut une année particulièrement riche pour le théâtre congolais, quel bilan en tirez-vous ?

CN : Oui, le festival d’Avignon était une super aventure (Dieudonné Niangouna était l’artiste associé du festival cette année NDLR). C’est la victoire d’un genre théâtral avant tout, nous ne faisons pas du théâtre africain, mais du théâtre. C’est une fierté aussi pour notre compagnie, Les Bruits de la rue, au sein de laquelle on s’évertue à défendre des textes, des idées, à porter des paroles, une façon de voir le théâtre et une vision du métier de comédien. J’espère que cela permettra de regarder l’Afrique et le théâtre qui vient d’Afrique autrement. Le spectacle Sheda poursuit sa tournée en Île-de-France en mars, nous jouerons à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la Ferme du buisson à Noisiel. Nous gardons aussi un pied au Congo, il n’y pas d’écoles de théâtre donc c’est à nous d’assurer la relève. J’animerai des ateliers en décembre prochain à Brazzaville pendant Mantsina sur scène. Nous animons aussi un atelier avec Dieudonné, en partenariat avec le KVS (le théâtre flamand de Bruxelles), avec des comédiens de Brazzaville et de Kinshasa. On les retrouve deux fois par an pendant un mois, et ce jusqu’en 2016. J’anime aussi des ateliers en prison, cela permet une vraie redécouverte de soi et de son métier. Concernant mes projets au théâtre, j’ai toujours beaucoup d’idées, mais c’est vrai que la figure de Fela Kuti m’intéresse particulièrement. J’aimerais le jouer au théâtre, restituer son énergie, ses délires, en voilà un autre homme entier !