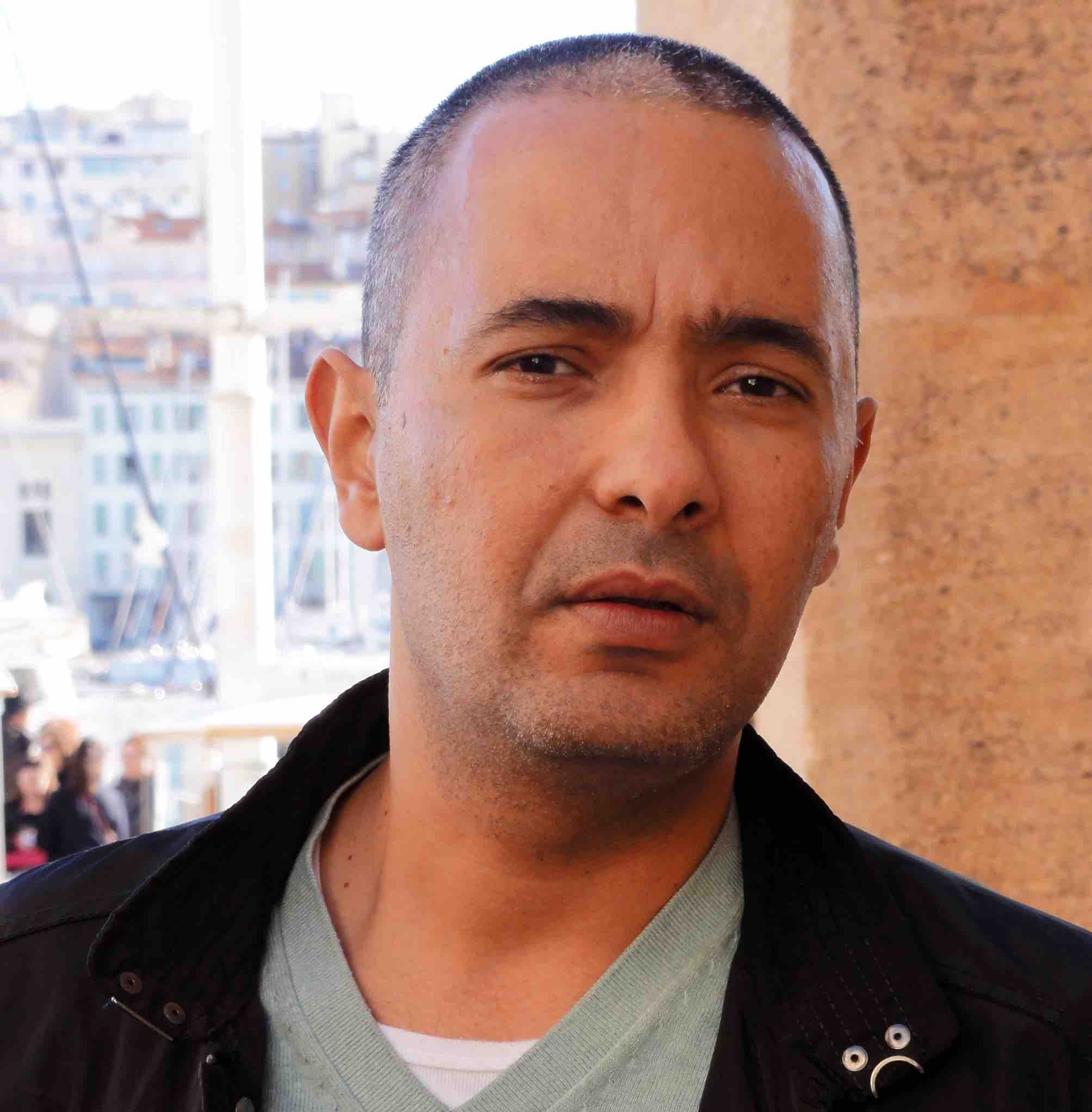

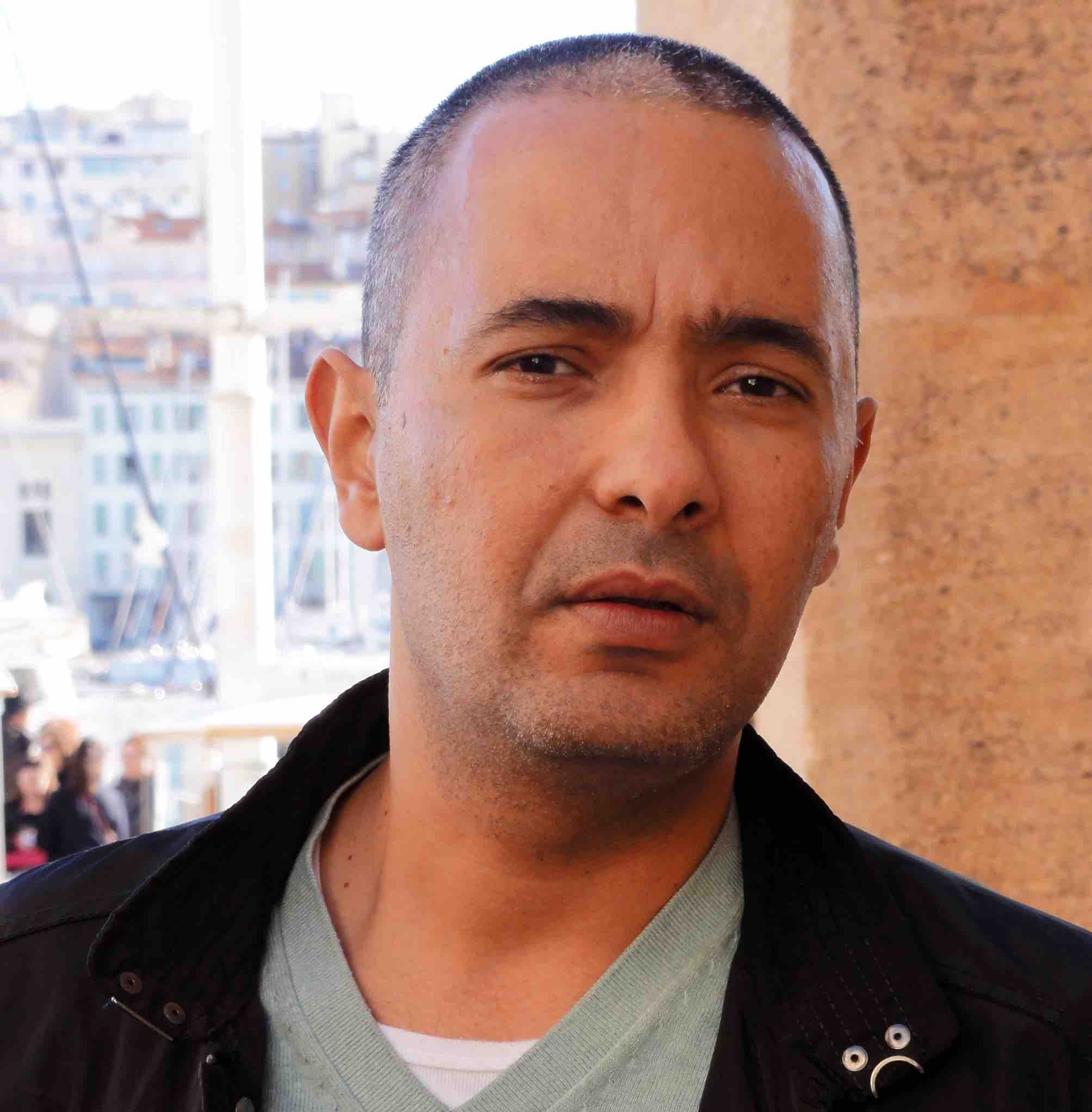

Les Dépêches de Brazzaville : Avec votre roman, c’est la première fois qu’un auteur francophone d’Afrique fait partie des listes du Goncourt et du Renaudot avec un livre paru d’abord dans son pays d’origine. Pensez-vous que cela va contribuer à faire sortir la littérature africaine francophone du camp de la marginalité ou de l’exotisme ?

Kamel Daoud : Je l’espère bien ! La France doit aller au-delà du champ éditorial parisien. Je ne parle pas des éditeurs, mais du lecteur surtout. Si j’arrive à faire passer l’image d’une francophonie autonome dans son territoire et dans sa créativité par rapport à la France, j’aurai réussi. Il reste à savoir que ce n’est qu’un vœu et qu’un livre ne fait pas le printemps : il faut plus, d’autres livres, un discours d’intellectuel autochtone qui soit audacieux et différent par delà les clichés que l’on s’en fait. Il faut aussi de l’originalité. C’est la voie tracée par les écrivains de l’Amérique latine qui ont réussi à imposer un label, un imaginaire et un continent. L’Afrique peut aussi le faire, au-delà du créneau épuisé de ses épopées de décolonisation. On peut nous aussi revendiquer le centre du monde et le proposer au reste du monde comme récit. Meursault, contre-enquête est un roman, mais aussi une voix, une vision du monde.

Le parcours de votre roman met en lumière les manques du circuit de distribution du livre sur le continent alors qu’ils sont pourtant un formidable outil de promotion du français…

Le roman a été publié en Algérie. Il a connu un franc succès malgré le manque de librairies, un circuit de diffusion complètement sinistré, le manque d’espaces, etc. Cela procède du miracle, mais aussi de l’abnégation de mes éditeurs et de quelques libraires et associations. Le marché du livre est déstructuré en Algérie et, je le suppose, dans bien des pays d’Afrique. Le français ? Oui, il a besoin d’une langue, d’une voix, mais aussi d’une route, de circuits, d’espace et de soutien. Le livre ne semble prendre son élan que hors de son pays d’origine. Et pour des raisons évidentes. Pour parler en métaphore, le français est une langue qui a besoin du reste du corps.

Vous avez déclaré dans la presse au sujet de votre père : « Il ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu’il voulait exprimer un sentiment, il le faisait en français. Si bien que pour moi, cela n’a jamais été la langue du colon, de la violence, mais celle de la liberté. La seule valeur à défendre ! » Les plus jeunes ont-ils encore ce sentiment ? Quelle est la place du français au Maghreb face à la concurrence de l’arabe d’Al Jazeera ?

Le français reste une langue vivante dans le Maghreb. Contrairement à la langue d’Al Jazeera : dans la rue, on parle français et maghrébin, (cette langue que je n’aime pas qu’on qualifie de dialecte), on ne parle pas l’arabe classique. Le français reste une langue de l’argent, des classes moyennes, des « affaires », du voyage. Qu’on le veuille ou non. Il y cette langue et il y a son occultation idéologique permanente au nom de l’identité. Mais l’occultation n’est qu’illusion : le régime fonctionne en français, se fait soigner en français et envoie ses enfants en France. Donc on ne va pas se raconter d’histoires. L’arabe classique reste la langue du discours politique ou religieux en général, pas plus. Sauf qu’en Algérie, l’enjeu linguistique est lié à l’enjeu identitaire : on surcharge le français d’un poids d’histoire et on surcharge l’arabe d’un poids idéologique énorme. Pour les jeunes Algériens, l’arabisation a été imposée et a réussi à créer des gisements pour la presse arabophone ou le discours religieux en arabe, mais pas plus : l’arabe n’est pas la langue de l’argent, de la mort ou de l’amour. Le français reste une langue qui vit.

Vous contribuez à l’un des grands journaux francophones du pays. L’information en français a-t-elle encore de beaux jours devant elle sur le continent avec l’irruption du numérique ?

Le cas algérien le prouve amplement. La presse arabophone avance, mais la presse francophone se maintient. Elle assure même une sorte de casting : la presse d’influence reste francophone, la presse arabophone reste dans le domaine généraliste du people/Dieu/sexe/faits divers. Internet reste en français et en anglais. Il ne touche pas les élites massivement comme au Moyen-Orient avec la langue arabe. Cela risque de changer à long terme, mais je reste sceptique : une langue est un dialecte avec un pouvoir, disent les linguistes, et pour le moment l’argent n’est pas arabe.

Pourquoi avoir voulu revisiter L’Étranger en 2014 ?

Parce que c’est un fantasme littéraire chez un grand lecteur comme moi. Parce que ce chef-d’œuvre est porteur d’un angle mort qui m’a fasciné. Parce que c’est une œuvre majeure dans la généalogie littéraire algérienne même si elle nous tourne le dos. Parce que Camus a participé à ma délivrance philosophique. Parce que j’aime écrire et réécrire. Et parce que je suis algérien.